Intro.

직장생활을 하는 많은 분들 중..

통상임금/평균임금 이라는 낯익은(?) 용어를 많이 들어보셨을겁니다.

임금이란 용어는 굉장히 익숙한데.. 그 사이에 왜 또 이렇게 헷갈리는 용어를 만들었을까?

인사/급여 담당자도 때로는 헷갈립니다..ㅜㅜ

사실 실무자들도 가끔 상황에 따른 임금을 지급할때 헷갈리는 경우가 발생합니다.

지원금 신청할때는 보통 평균임금으로 정하는 경우가 많은데 평균임금이 통상임금보다 사용되는 구간이 제한적이다 보니 헷갈려서 상위 기관이나 자문 노무사님께 문의를 하곤 합니다.

먼저 통상임금의 개념을 찾아보면..

[근로기준법 시행령 제 6조]

'통상임금'이란 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 임금입니다.

많이들 알고 계시듯이 연장/야간/휴일/연차수당 등에 활용되는 기초임금입니다.

그럼 평균임금이란?

[근로기준법 제 2조 1항 6호]

'평균임금'이란 산정사유 발생일 이전 3개월간 지급된 임금 총액을 그 기간의 총 일수로 나눈 금액입니다.

기본적으로 퇴직금이나 휴업급여와 같은 금액을 계산할때 활용되는 기초임금입니다.

그럼 통상임금과 평균임금은 어디에 활용됩니까?

아래 표를 통해 같이 확인해보겠습니다~

| 통상임금 적용 | 평균임금 적용 |

| 평균임금의 최저 한도 | 퇴직급여 |

| 해고 예고수당 | 휴업수당 |

| 연장 근로수당 | 연차유급휴가수당 |

| 야간 근로수당 | 재해보상 |

| 휴일 근로수당 | 산업재해보상보험급여 |

| 연차 유급휴가수당 | 감급제재의 제한 |

| 출산전후휴가급여 | 구직급여 |

| 그 밖에 유급으로 나가는 수당/보상 | - |

통상임금 / 평균임금 계산은 어떻게 하나요?

두 개의 임금역할이 다른 만큼 계산법도 다릅니다.

| 구분 | 통상임금 | 평균임금 |

| 계산방식 | 약정임금 / 약정근로시간(H) | 3개월 임금 총액 / 3개월 총 일수 |

| 기본 단위 | 시급 | 일급 |

| 비고 | 약정임금: 정기/일률/고정 | 3개월 총일수 (89일~92일 범위 내) |

통상임금 / 평균임금 계산 예시

사실 글로만 보면 헷갈릴 수 있을것 같아 통상적인 샘플로 예시 첨부합니다.

[통상임금 예시]

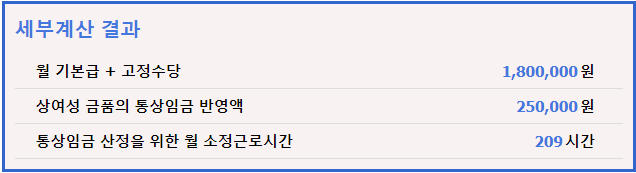

주 40시간 / 기본급 180만 / 고정수당 30만 / 상여금 300만 일 경우

기본적으로 월 고정급여는 205만원으로 계산을 하게 됩니다.

이것을 시간 기준 통상임금과 일급 기준 통상임금으로 바꿔보면 아래와 같습니다.

[평균임금 예시]

반대로 동일한 임금구조를 가지고 있을때 평균임금으로 환산해보면 아래와 같습니다.

그럼 위와 똑같이 상여금을 포함해서 평균임금으로 나눠보면 어떻게 나올까요?

오잉! 되려 통상임금의 일급보다 낮게 나오게 됩니다.

미사용 연차수당이나 O/T 와 같은 추가 정산 임금이 없는 상태이다 보니 이런 경우가 생기기도 합니다.

그러다 보니 임금의 변동성이 거의 없는 월급직의 평균임금보다 통상임금이 높게 나오는 경우가 있습니다.

만약, 통상임금이 평균임금보다 높을 경우 퇴직금 산정의 기초금액은 통상임금이 되게 됩니다.

이 부분은 근로기준법 제2조 2항에 잘 나와있습니다.

한때 이러한 문제 때문에 관리사무소 직원분들의 퇴직금 재산정 논란이 불거진 적이 있습니다.

왜 이렇게 임금을 구분을 지어놨을까?

최저임금은 하도 많이 들어서 이해가 되는데, 왜 평균임금이나 통상임금을 구분했을까?

우선 답은 상황에 따라 근로자에게 유리하게 지급될 수 있게 만들어야 하기 떄문에.. 라고 생각합니다.

현장 근무자분을 예로 들어봅니다.

근로계약서에는 임금을 250만원 수준으로 계약을 하였습니다.

그러나 생산업무 특성상 연장, 휴일, 야간근무가 빠질 수가 없고 실질적으로 이런 저런 수당을 다 합칠 경우 계약되어 있던 250만원보다 훨씬 많은 350만원을 수령하게 됩니다.

그럼 당연히 가정의 경제활동도 통상적으로 300만원 이상의 수준으로 유지를 할 것입니다.

그러다 안타깝게도 근무 중에 산업재해를 당해 산재보상을 신청하게 되는 경우가 발생합니다.

이럴때! 통상임금과 평균임금의 역할이 뚜렷하게 구분되게 됩니다.

예를 들어 평균임금이란 개념이 없다면 이 근로자는 정기적, 일률적으로 지급되는 통상임금인 250만원 수준의 산재보상급여를 받게 되실겁니다.

그러나 평균임금으로 계산하면 상황이 달라집니다.

월 평균 350에서 400사이로 받던 실 급여 기준으로 평균임금이 책정되기에 보다 나은 보상을 받게 되는겁니다.

즉, 평균임금은

1). 근로자가 정상적인 근로를 제공하지 못하였을때

2). 퇴직을 해야 할 시

와 같이 근로자의 실질적인 소득을 보전해주기 위하여 만들어진 개념이라고 보시면 됩니다.

이 외에도...

통상임금과 평균임금에 관한 이슈는 끊임이 없습니다.

정기상여금은 통상임금과 평균임금에 포함됩니까?

평균임금 산정 시 무단결근도 반영해야 하나요?

평균임금 계산 시 빼야하는 날은 무엇이 있나요? 등 많은 부분들이 있습니다.

그래서..다음번에는

통상임금과 평균임금의 이슈를 정리해서 또 한번 포스팅 하도록 하겠습니다!

오늘 게시글이 이런 임금 개념을 조금이나마 이해하는데 도움이 되셨기를 바래봅니다!

/끝/.

'(인사총무)업무정보' 카테고리의 다른 글

| (인사/총무) - 각종 수당의 임금 포함 여부? (0) | 2021.05.10 |

|---|---|

| (인사/총무) - 사직서를 냈는데 회사에서 처리를 안해준다?! (0) | 2021.05.09 |

| (인사/총무) - '고충처리위원' 기준이 뭔가요? (2) | 2021.05.03 |

| (인사/총무) - 사직서 냈는데.. 마음이 바꼈어요. (0) | 2021.05.02 |

| (인사/총무) - 출장지 이동시간..근로시간?? (0) | 2021.04.28 |

댓글